Die Germanen - die ersten Deutschen?

Sie konnten weder lesen noch schreiben, aber vertrieben im Jahre 9 die Römer aus ihren Wäldern. In den folgenden Jahrhunderten brachten sich die verschiedenen Stämme am liebsten gegenseitig um. Und noch Karl der Große regierte 800 Jahre später ein »Vielvölkerreich«.

Die Feinde waren groß, blond und grausam. Die Wälder waren dicht, unheimlich und trieften vor Nässe. Hier konnten die Römer ihre Kriegskunst nicht entfalten.

Die Germanen griffen in kleinen Gruppen an, schlugen, stießen und schossen die in Schlachtordnung angetretenen Legionäre nieder. Der durchweichte Heerwurm quälte sich ziellos und zermürbt durch das fast undurchdringliche Dickicht, in dem die Gegner nach jeder Attacke wieder verschwanden.

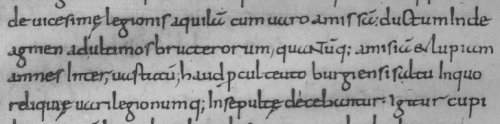

Drei Tage leisteten die Legionen des römischen Statthalters ›Varus‹ dieser Guerilla-Taktik Widerstand. »Der Feldherr hatte mehr Mut zum Sterben als zum Kämpfen«, schrieb der römische Historiker Velleius.

»Getreu dem Vorbild seines Vaters stürzte er sich in sein Schwert.« Neben ihm versank ein Soldat mit seiner Standarte freiwillig im tiefen Sumpf. Der geheiligte Legionsadler sollte nicht in die Hände der Barbaren fallen.

Dem toten ›Varus‹ ließ der Sieger ›Arminius‹ den Kopf abschlagen und schickte ihn an einen Germanenfürsten - als makabere Aufforderung, beim Krieg gegen die Eindringlinge mitzumachen.

15.000 Römer blieben als Leichen auf dem Schlachtfeld. Verzweifelt stieß der greise Kaiser Augustus in Rom den berühmten Satz aus, der laut durch seinen Palast hallte: »Varus, Varus, gib mir meine Legionen wieder!«

Die Eroberung Germaniens und seine Eingliederung ins Römische Weltreich war mit dieser Niederlage im Jahr 9 nach Christus gescheitert, ein Mythos geboren:

Der von ›Hermann dem Cherusker‹, der durch seinen Sieg im Teutoburger Wald Deutschland rettete. (Auch wenn der Sieger nie Hermann genannt wurde, die »Varus-Schlacht« wahrscheinlich am »Kalkrieser Berg« bei Osnabrück stattfand und ewig lange niemand von Deutschland sprach.)

Mehr als 1.800 Jahre später dichtete noch Heinrich Heine - nicht ohne Ironie: »Wenn Hermann nicht die Schlacht gewann, mit seinen blonden Horden, so gäb‹ es die deutsche Freiheit nicht mehr, wir wären römisch geworden.«

Für Europa wäre das wahrscheinlich einfacher gewesen. Denn es hätte weder die deutsche Freiheit noch überhaupt Deutschland - und die Deutschen - gegeben.

Germanien - grob gesprochen damals das Gebiet zwischen Rhein, Elbe und Donau - wäre römische Provinz gewesen, und die »blonden Horden« hätten ihre Bärenfelle, ihre Sitten und ihre Götter langsam abgelegt.

So wie es 50 Jahre zuvor die keltischen Gallier nach der Eroberung ihres Landes durch Cäsar getan hatten. Die Germanen wären in den Genuss der römischen Zivilisation gekommen: Städte, Bibliotheken, Theater, Thermen, gepflasterte Straßen, geordnetes Gerichts- und Münzwesen, aber auch Steuern und Steuereintreiber, Gladiatoren und Prostituierte.

Die Weltsprache Latein hätte die einheimischen Stammessprachen bis auf wenige Reste allmählich verdrängt, wie es im heutigen Frankreich und auf der Iberischen Halbinsel geschah. Dort, wo heute Deutschland ist, würde ein weiteres romanisches Volk leben.

Der Sieg des Arminius-Hermann hingegen bewahrte den Germanen die »angestammte Freiheit« und die »ihre Heimat schirmenden Götter«, wie Tacitus lobend erwähnt - und machte sie zur Dauerbedrohung der zivilisierten Welt.

Nicht bereit, in der romanischen Kultur aufzugehen, aber doch immer magisch angezogen vom Reichtum und vom Luxus ihrer Nachbarn im Westen und Süden. Und darum stets geneigt, mit Gewalt daran teilzuhaben: durch Überfälle, Beutezüge, Unterwerfung.

Sie blieben zurück in tiefen Wäldern ohne Weg und Steg. Laut ›Tacitus‹, der den Germanen durchaus Sympathie entgegenbrachte, »jener Teil der Erde, der so völlig ohne landschaftlichen Reiz ist, so rau im Klima, trostlos zum Leben und trostlos zum Anschauen für jeden, dem er nicht gerade die Heimat ist«.

Urbanem Leben standen diese germanischen Bauern höchst misstrauisch gegenüber. Städte waren zum Plündern und Brandschatzen da. Leben wollten sie dort auf keinen Fall.

Sie hausten in Einzelgehöften oder winzigen Dörfern. Untereinander waren die einzelnen Stämme meist heillos zerstritten. Gemeinschaftsgefühl, das über die Zugehörigkeit zum eigenen Stamm hinausging, eine Art frühdeutsches Nationalbewusstsein, gab es nicht.

Oft kämpfte bei den zahlreichen Grenzkriegen entlang dem Rhein ein germanischer Stamm als Verbündeter des Römischen Reichs gegen seine germanischen Nachbarn.

Sogar der Bruder des Arminius verdingte sich im römischen Heer und verlor für Kaiser und Reich ein Auge. Arminius selbst war wegen seiner Verdienste als Befehlshaber germanischer Hilfstruppen im Solde Roms mit dem Ehrentitel »Ritter« bedacht worden, bevor er zum Freiheitshelden mutierte.

Dort wo heute Deutschland ist, gab es nicht nur das »römerfreie Germanien« nach dem Sieg des Arminius.

Geschützt vom Limes, bestanden links des Rheins und im Donauraum bis ins 5. Jahrhundert römische Provinzen mit allen Annehmlichkeiten der lateinischen Zivilisation vom Amphitheater bis zur Villa mit Fußbodenheizung.

Dort wohnte ein buntes Bevölkerungsgemisch aus Kelten, Germanen und römischen Militärveteranen aus den verschiedensten Winkeln des Imperiums.

Trier an der Mosel war in der Spätantike sogar für mehrere Jahrzehnte Hauptstadt eines Teilreichs im Römischen Imperium.

Und im Osten des heutigen Deutschlands siedelten zwischen Elbe und Oder slawische Völker, die erst im Lauf der Jahrhunderte verdrängt wurden - oder assimiliert.

Auch deswegen wäre es falsch, das Germanien des freiheitsliebenden Hermann als die alleinige Wiege der deutschen Nation anzusehen, wie es das national überschäumende Bismarck-Reich später gern tat. Deutschland, einig Vaterland, hatte zum Teil sehr ungermanische Wurzeln.

Tacitus verklärte die Germanen zu edlen Wilden, zivilisatorisch leicht zurückgeblieben, doch moralisch obenauf. Damit wollte er nur dem korrupten und verderbten Rom seiner Tage einen Spiegel vorhalten.

So lobte er die Feinde im Norden etwa dafür, »dass sie ihr Blut nicht durch Heiraten mit Fremden befleckt haben, sondern eine rassenreine Volkseinheit geblieben sind. Sie haben alle das gleiche Aussehen: Die blauen Augen mit dem trotzigen Blick, das rötlichblonde Haar und die hoch gewachsenen Körper«.

Er pries ihre Sittenstrenge: »Eine Frau, die ihre Keuschheit preisgegeben hat, findet kein Erbarmen; nicht Schönheit, noch Jugend, noch Reichtum verschafft ihr einen zweiten Mann. Denn in Germanien lacht niemand über Laster, verführen und sich verführen lassen, heißt dort nicht, dem Zeitgeist huldigen.«

Und er lobte ihre Solidarität: »Je mehr Blutsverwandtschaft einer hat, je größer die angeheiratete Verwandtschaft ist, desto liebevollerer Verehrung erfreut er sich im Alter.«

Doch Hermann und seine Kampfgenossen waren nicht unbedingt die Wunschvorfahren für ein »Deutschland, Deutschland über alles« - Geschichtsbild.

Ausgrabungen in jüngerer Zeit belegen, dass unsere germanischen Ahnen sich gegenüber unseren keltisch-römischen Vorfahren auf der anderen Seite des Limes ausgesprochen brutal benahmen. In zwei Brunnenschächten einer römischen Villa bei Regensburg fand man Schädel, abgehackte Glieder und andere Körperteile von 13 Männern, Frauen und Kindern.

Die Bewohner des Gutshofes waren bei einem germanischen Überfall im 3. Jahrhundert skalpiert, gemartert und schließlich erschlagen worden. Aufgrund der Spuren an den Knochen schließen die Archäologen nicht einmal Kannibalismus aus.

Geschwächt durch endlose Bürgerkriege, konnte das Römische Imperium an seinen Grenzen dem Druck der Germanen auf Dauer nicht standhalten, die raues Klima, schlechte Böden und die Aussicht auf Beute aus ihren Wäldern nach Süden und Westen trieb.

Die Bevölkerung südlich des Limes und der Donau flüchtete in der Spätantike vor den ständigen Angriffen. Germanische Stämme sickerten ein. Die Alemannen etwa setzten sich im heutigen Schwaben fest, die Bajuwaren in Bayern.

Die römischen Städte verödeten oder schrumpften zu bescheidenen Siedlungen, Gestrüpp überwucherte deren langsam zerfallende Bauten.

Am mittleren Rhein verdrängten Franken die Römer aus ihren Besitzungen. Lange Zeit hatte dieser Germanenstamm einen der verlässlichsten Bundesgenossen Roms abgegeben und für den Kaiser die Rheingrenze gehalten.

Im 5. Jahrhundert aber fühlten sich die Franken stark genug, ein eigenes Großreich zu gründen. Dieses Reich war nicht nur das Ur-Deutschland. Es war auch das Ur-Frankreich, also Vorläufer zweier Nationen, die sich später gegenseitig als total verschieden und oft sogar als Erbfeinde begriffen.

In ihrem Expansionsdrang kannten die Könige aus dem Geschlecht der Merowinger keine Rücksicht: Sie eroberten, was sie kriegen konnten, egal, ob es sich um das Land germanischer »Brüder« oder ehemals römische Provinzen handelte.

Mit Feuer und Schwert unterwarfen sie im Westen fast ganz Gallien und im Osten die Alemannen, die Thüringer, die Burgunder und die Bayern. Auch die Sachsen gerieten in Abhängigkeit.

Bei Hof sprach man Fränkisch. Da aber kein Adeliger lesen und schreiben konnte und die wenigen Mönche, die keine Analphabeten waren, nur Latein benutzten, wissen wir nichts über diese Sprache.

Unserem Deutsch stand es sicher ziemlich fern. Fast so fern wie das Gotische, die einzige germanische Sprache, die wir aus jener Zeit genauer kennen:

»atta unsar thu in himina, weihnai namo thein, qimai thiudi nassus theins« (Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich).

Seit sich ihr König Chlodwig Ende des 5. Jahrhunderts hatte taufen lassen, sahen sich die Franken als das von Gott auserwählte Volk ihrer Zeit. Eine Gesetzessammlung der Merowinger drückt das so aus: »Der Franken erlauchtes Volk, von Gott selbst geschaffen, tapfer in Waffen ... körperlich edel, kühn, rasch und ungestüm, zum katholischen Glauben bekehrt, frei von Ketzerei ...«

Es fällt schwer, auf diese »Ahnherren« besonders stolz zu sein. Die Geschichte der Merowinger ist bei allen machtpolitischen Erfolgen ein ewiges Morden, Schänden, Verstümmeln.

Da werden Bischöfe in der Kirche erdolcht. Eine Königinmutter wird zwischen vier Pferde gespannt und in Stücke gerissen, der Oberkämmerer als Wilderer im königlichen Forst ertappt und gesteinigt. Ein aufrührerisches, doch reuiges Paar lässt der König »zwischen Pfähle spannen und hart geißeln«. Ihm schneidet man dann die Ohren ab, ihr »verbrennt man das Gesicht mit glühendem Eisen«.

Rivalen um den Thron, bevorzugt aus der eigenen Familie, werden routinemäßig umgebracht. »Als Sigibert nach dem Hof kam, sammelte sich um ihn das ganze Heer der Franken, hob ihn auf den Schild und machte ihn zum König.« Zwei Dienstleute der Königin Fredegunde meuchelten ihn mit vergifteten Dolchen. Das war im Jahr 575.

Auch mit unbotmäßigen Untertanen gehen die Frankenkönige unbarmherzig um. Unter Chilperich I. rebellieren die Einwohner von Limoges gegen eine Steuererhöhung. Daraufhin, so schreibt der Chronist Gregor von Tours, »ließ der König das Volk auf das Härteste heimsuchen, machte es durch harte Strafen mürbe und tötete viele.

Man sagt, dass damals selbst Äbte und Priester an Pfähle gespannt und allen möglichen Foltern ausgesetzt wurden, weil die königlichen Sendboten sie fälschlich anschuldigten, sie seien bei dem Aufstand beteiligt gewesen. Auch wurden darauf dem Volk noch drückendere Steuern auferlegt.«

Während sich die Merowinger durch zwei Jahrhunderte mordeten und plünderten, begannen die West- und die Osthälfte des Reiches auseinanderzudriften, von den Zeitgenossen anfangs wahrscheinlich unbemerkt.

Im Ostteil behielten die Germanen die Oberhand. In den angrenzenden Regionen ließen sich fränkische Siedler in großer Zahl nieder, die romanische Restbevölkerung passte sich ihnen in Sprache und Lebensweise an.

Im Westen hingegen hatte zwischen der Seine und den Pyrenäen nur eine dünne fränkische Herrenschicht eine neue Heimat gefunden. Die Dominanz der lateinischen Umgangssprache, die sich allmählich zu Altfranzösisch wandelte, blieb hier ungebrochen. Auch die neuen Herren nahmen das fremdartige Idiom an.

Die Romanisierung der Eroberer im Westteil des Merowingerreichs wurde durch die überlegene Zivilisation der Besiegten gefördert. Doch überall setzte sich ein bäuerlich geprägtes Gesellschaftsmodell durch, das auf Landbesitz und dem persönlichen Abhängigkeitsverhältnis Knecht - Herr, Herr - Oberherr beruhte. Als Lehenswesen wird es das gesamte europäische Mittelalter prägen.

Überall schrumpften und verfielen zwischen dem 5. und 8. Jahrhundert die Städte. Trier war mit gerade mal 5.000 Einwohnern eine der größten Städte im östlichen Teil des Reichs. In der Antike waren es noch mehr als 50.000 gewesen.

Im Westen nutzte man die römischen Kolossalbauten als Steinbrüche für die Errichtung von Burgen und Kirchen, spezialisiertes Handwerk und der Fernhandel lagen darnieder. Die gepflasterten römischen Fernstraßen verrotteten.

Dennoch blieb vom antiken Leben mehr erhalten als weiter östlich. Die fränkischen Adeligen machten es sich in den verlassenen römischen Landhäusern bequem. Fast alle Münzstätten des Reichs lagen im heutigen Frankreich. Die meisten Schreiber - die Intellektuellen der Epoche - kamen aus der einheimisch-römischen Bevölkerung. Und in den Städten setzte man sogar die eine oder andere römische Arena notdürftig wieder instand.

Nun kämpften allerdings keine Gladiatoren mehr auf Leben und Tod. Die Franken begnügten sich damit, zur Volksbelustigung wilde Tiere aufeinander zu hetzen.

Rechts des Rheins, wo heute der größte Teil Deutschlands liegt, gab es wenig mehr als dunklen Wald. Entsprechend eng und düster war diese Welt, die Dörfer darin winzige Siedlungsinseln mit selten mehr als zehn Häusern.

Jeder neue Wohnplatz musste dem Wald mühsam abgerungen werden. Die Menschen, zu 90 Prozent Bauern, hausten in armseligen Hütten aus Holz oder mit Lehm ausgefülltem Flechtwerk unter einem Stroh- oder Rohrdach, oft in einem Raum zusammen mit dem Vieh.

Fenster gab es nicht, nur Löcher in den Wänden. Das englische Wort »window« - abgeleitet vom germanischen »Windauge« - zeugt noch davon. Geschlafen wurde auf Strohschütten oder Wandbrettern. Herdfeuer und Talgleuchten waren die einzigen Lichtquellen.

Die Kindersterblichkeit lag bei 50 Prozent, Erwachsene wurden kaum älter als 50 Jahre, und die Wirren der fränkischen Eroberungen und Bruderkriege hatten die ohnehin schon spärliche Bevölkerung noch einmal heftig ausgedünnt.

Der Ertrag der Felder war kärglich, ein Saatkorn brachte bestenfalls drei Körner Ausbeute. Die Äcker wurden mit einem primitiven Hakenpflug bestellt, geerntet wurde mit der Sichel, die Sense war vielerorts noch nicht eingeführt.

Mehl war für die Bauern Luxusnahrung, meist lebten sie von einem Brei aus Hirse, Gerste oder Bohnen. Wenn Fleisch auf den Tisch kam, dann meistens vom Schwein. Rinder und Pferde schlachtete man erst, wenn sie alt und schwach wurden, falls man sie überhaupt besaß. Sie waren als Zugtiere viel zu wertvoll.

Der Wald, in dem für die Menschen des Frühmittelalters neben wilden Tieren und Räubern auch böse Geister hausten, hatte aber auch seine guten Seiten. Das Harz der Bäume war der einzige Klebstoff, aus Bucheckern und Haselnüssen gewann man Speiseöl, in hohlen Bäumen produzierten wilde Bienen Honig, den universalen Süßstoff jener Zeit.

Selbst die Tinte war ein Waldprodukt, sie wurde aus Eichen-Galläpfeln hergestellt. Doch dieser schwarze Saft war für die Bauern bedeutungslos. Sie konnten weder lesen noch schreiben, wussten nicht einmal, in welchem Jahr sie geboren waren, geschweige denn, welches Jahr seit Christi Geburt man zählte.

Wichtig war das Wetter, der Wechsel der Jahreszeiten, Auf- und Untergang der Sonne. Politik bedeutete für sie die Art, wie ihr adeliger Herr im Alltag mit ihnen umging und wie er sie vor Übergriffen anderer Mächtiger schützte. Als Gegenleistung für diesen Schutz mussten sie für ihn die Felder bestellen, ihre Frauen hatten die Spinn-, Web- und Wascharbeit zu verrichten. Erst dann durften sich die Bauern ihren eigenen kümmerlichen Äckern widmen.

Und so bekamen die einfachen Leute im Frankenreich nur langsam oder gar nicht mit, dass im 8. Jahrhundert die Merowinger abgewirtschaftet hatten. Der letzte König aus diesem Geschlecht wurde 751 fast geräuschlos entsorgt. Childerich III. verschwand bis zu seinem Lebensende hinter Klostermauern. Die Karolinger wurden die neuen Frankenkönige. Als »Hausmeier«, engste Mitarbeiter und Vertraute der Merowinger-Herrscher, hatten sie schon seit mehr als 50 Jahren das Sagen.

768 kommt Karl an die Macht, dem schon die Zeitgenossen den Beinamen »der Große« geben. Er regiert ein Reich, das inzwischen sprachlich zweigeteilt ist; im Westen dominiert Französisch, im Osten ein germanischer Dialekt.

Weil Franken, Alemannen und Baiern unter der karolingischen Herrschaft enger zusammenrücken, gleichen sich diese germanischen Regionalsprachen einander an.

Als letztes Germanenvolk kommen die heidnischen Sachsen zwischen Weser und Elbe dazu - nachdem Karl sie in jahrzehntelangen Kriegen zwangsbekehrt und endgültig eingemeindet hat. Dabei schreckt er nicht davor zurück, an einem Tag in Verden an der Aller 4500 Aufständische köpfen zu lassen.

Doch Karl fasst das »Regnum Francorum«, das Fränkische Königreich, noch immer als übernationales Gebilde auf. Für seine Großmachtpläne spielen Sprachgrenzen und Kulturgefälle keine Rolle.

Karl stützt seine Herrschaft nicht mehr auf das Volksheer aus Fußsoldaten von einst, sondern auf eine Elitetruppe schwer gerüsteter Panzerreiter, deren Anblick allein schon Angst und Schrecken verbreitet. Diese »eisernen Männer« auszurüsten ist enorm teuer - eine historische Quelle nennt als Gegenwert für einen Panzerreiter 45 Ochsen.

Ein einfacher freier Mann, egal, ob Romane oder Germane, kann sich diese Ausrüstung nicht leisten. Nur Großgrundbesitzer sind in der Lage, sich selbst und ihre Gefolgsleute derart zu bewaffnen.

So entmischt sich unter den Karolingern die Gesellschaft immer mehr: Auf der einen Seite steht eine relativ kleine Schicht berittener, schwer bewaffneter Krieger, die als Ritter das gesamte Mittelalter prägen werden. Auf der anderen Seite die Masse der waffen- und wehrlosen Bauern, die sich unter den Schutz der Ritter begeben müssen und so ihre Freiheit verlieren.

Mit seiner Armee kämpft Karl gegen die Araber, die von Spanien aus sein Reich bedrohen, wie gegen die Slawen, die er tributpflichtig macht. Er wirft Aufstände des romanisierten fränkischen Hochadels in Aquitanien ebenso nieder wie die des treugermanischen bayrischen Herzogs Tassilo. Er zieht über die Alpen, besiegt die Langobarden und ist damit Herr von halb Italien.

Karl lässt sich im Jahr 800 in Rom vom Papst zum Kaiser krönen, zum legitimen Erben der römischen Cäsaren und gleichzeitig zum Schutzherrn der gesamten Christenheit. Sein Gefolgsmann, der gelehrte Angelsachse Alkuin, schwärmt: »Unser Herr Jesus Christ hat dich als Herrscher über die Christen eingesetzt, an Macht dem Papst und dem Kaiser in Konstantinopel überlegen.«

Dieser Universalanspruch geht weit über die Schaffung eines germanischen Reiches hinaus. Und daher können die Franzosen diesen Herrscher als »Charlemagne« genauso für sich zum Stammvater nehmen wie wir ihn als »Karl den Großen«.

Dabei fühlt sich Karl selbst durchaus als Germane. Er spricht Fränkisch und kleidet sich nach Väter Sitte. Am liebsten hält er sich im germanischen Teil seines Reiches auf, wo er sich eifrig abmüht, selbst lesen und schreiben zu lernen, wenn auch nur mit mäßigem Erfolg.

»Doch er ließ die uralten volkssprachlichen Lieder, in denen die Heldentaten der alten Könige besungen werden, aufschreiben und der Nachwelt überliefern. Auch eine Grammatik seiner Muttersprache ließ er in Angriff nehmen und gab den Monaten Namen in seiner eigenen Sprache. Und zwar nannte er den Januar Wintarmanoth, den Februar Hornung ...«, notiert sein Biograf Einhard.

Leider soll Karls Sohn Ludwig, mit Beinamen »der Fromme«, nach dem Tod seines Vaters befohlen haben, diese Sammlung als gottlos und heidnisch zu vernichten. Ihr Inhalt ist verschollen.

Bei allem Interesse am germanischen Erbe ist Karl der Große noch kein deutscher Kaiser. Seine Nachfolger sind es ebenso wenig. Wenn das Reich aufgeteilt wird, haben sie in erster Linie die Machtverhältnisse im Lande und die fränkischen Erbfolgegesetze im Auge, die vorsehen, dass jedem der legitimen Söhne ein Teil zusteht.

Sprachliche oder ethnische Gemeinsamkeiten interessieren sie nicht. 843 treten die drei Enkel Karls des Großen ihr Erbe an, folgerichtig entstehen auch drei Königtümer: eins im Westen, eins im Osten, eins in der Mitte.

Erst als ein paar Jahre später das Mittelreich zerfällt und sich die beiden Herrscher im Westen und im Osten aus der Konkursmasse bedienen, kommt es 870 eher zufällig zur Teilung in etwa entlang der Sprachgrenze.

Niemand kann heute schlüssig beantworten, wie weit dabei eine Rolle spielte, dass die Mächtigen rechts des Rheins sich dem ostfränkischen König Ludwig näher fühlten, da sie alle Althochdeutsch sprachen, während die linksrheinischen für Karl den Kahlen waren, weil sie Altfranzösisch parlierten. Wahrscheinlich zog man den Trennstrich einfach dort, wo er zwei ungefähr gleich große Königreiche schuf.

So werden zwar Deutschland und Frankreich geboren. Nur merkt es niemand.

Eben jener König Ludwig, dem die Geschichtsschreibung später romantisierend den Beinamen »der Deutsche« gibt, findet nichts dabei, dieses »deutsche« Ostreich gleich wieder unter drei Söhnen aufzuteilen. Allein der frühe Tod von zwei der Erben verhindert die Zersplitterung.

Dafür ist den Zeitgenossen inzwischen bewusst: Das Ostreich versteht das Westreich nicht mehr. Schon in den »Straßburger Eiden«, einem Bündnisvertrag von 842 zwischen den Herrschern der Reiche, schlägt sich das erstmals schriftlich nieder. Sie sind sowohl in Altfranzösisch als auch in Althochdeutsch abgefasst, damit jeder begreifen kann, worauf er schwört.

So fängt der althochdeutsche Text für die Soldaten des Ostreichs an: »Oba Karl then eid then er sinemo bruoder Ludhwuig gesuor geleistit indi Ludhwuige min herro then er imo gesuor forbrihchit ...« (Falls Karl den Eid, den er seinem Bruder Ludwig schwor, wahrt, und Ludwig, mein Herr, was er ihm schwor, bricht ...)

»Diutisc« ist für die Zeitgenossen diese Sprache, auf die Franken, Bayern, Alemannen, Thüringer und Sachsen im Ostreich schwören: Deutsch.

»Diutisc« bedeutet wörtlich nichts weiter als »volkstümlich, die Sprache, des gemeinen Mannes«. Im Gegensatz zum gelehrten Latein. Und so ist das entstehende Deutschland eigentlich nur das Land, wo man so spricht, wie einem der Schnabel gewachsen ist.

Ein hübsches Understatement, wie schon das kommende Jahrhundert beweisen sollte.

Quelle: Stern, Ausgabe 45/2006